作品简介

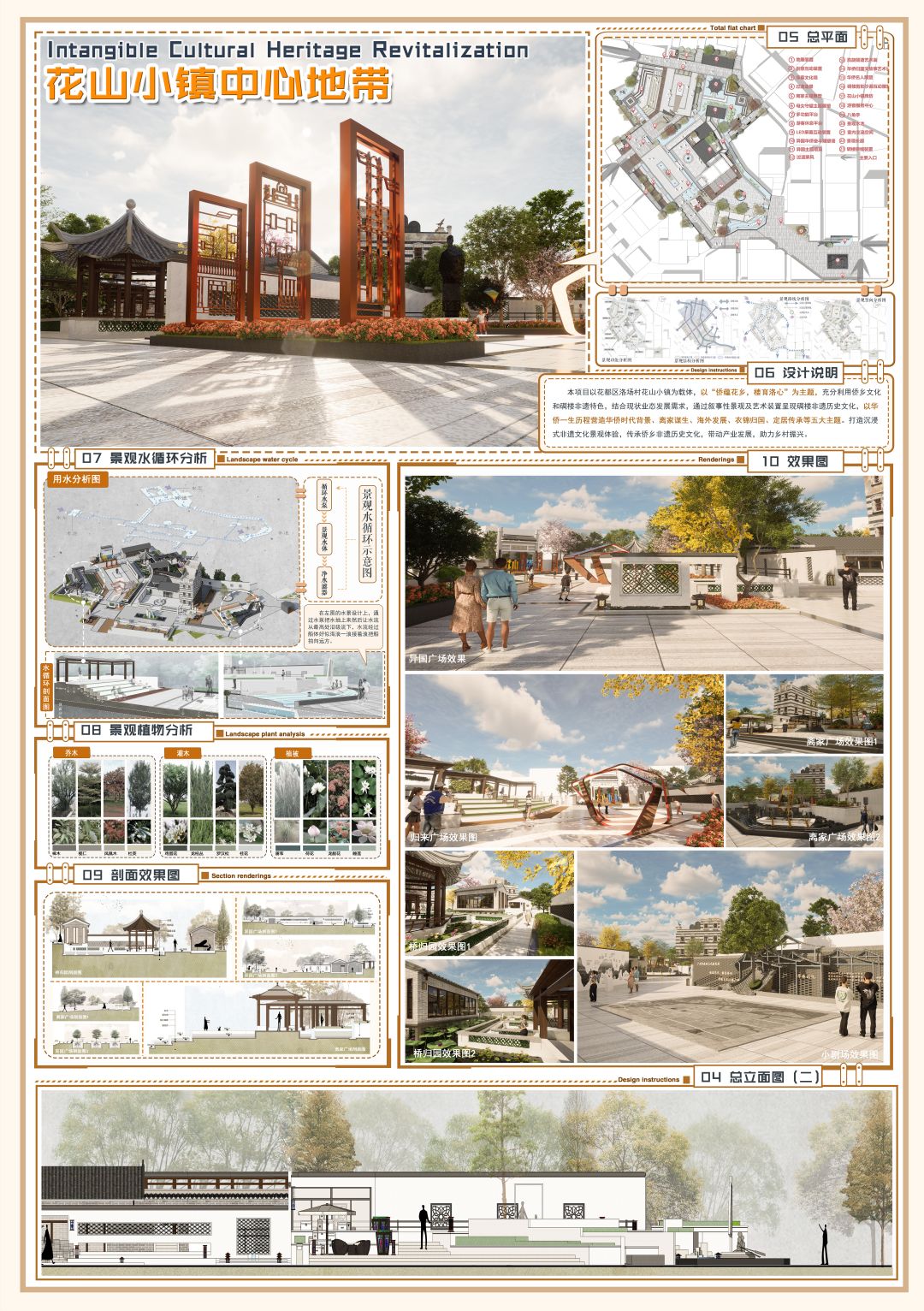

项目位于广东省广州市花都区花山镇洛场村,是广东省驻镇帮镇扶村农村科技特派员帮扶项目。是在乡村振兴背景下,基于花都区洛场村花山小镇中心地带农文旅规划设计不完善,经济效益低下现状,项目整合侨乡及碉楼等非遗文化,进行景观改造设计,以侨乡碉楼非遗文化为中心进行整体设计,助力二期改造设计,为周围业态引流奠定基础,优化文旅体验,蕴育侨乡特色,提升碉楼非遗文化,打造洛场村人文地标,项目以“侨蕴花乡,楼育洛心”为主题,充分利用侨乡文化和碉楼非遗特色,结合现状业态发展需求,通过叙事性景观及艺术装置呈现碉楼非遗历史文化,以华侨一生历程营造华侨时代背景、离家谋生、海外发展、衣锦归国、定居传承等五大主题。打造沉浸式非遗文化景观体验,传承侨乡非遗历史文化,带动产业发展,助力乡村振兴。

创作思路

项目以乡村振兴政策为导向,结合花山镇洛场村自然资源、产业特色、非遗文化等,对空间设计营造以“华侨一生”的叙事性进行空间概念布局,通过导览非遗文化景观,同时为居民生活提供休闲功能,打造现代非遗文化景观。通过整合侨乡及碉楼非遗文化,以华侨一生历程从“离家谋生”、“海外发展”、“衣锦归国”。借助重要节点“离家船”、“还乡楼”、“隔家海”等设计元素进行串联表达,形成独特非遗文化营造设计策略。为旅游开发提供景观中心,为居民生活提供休闲中心,为华侨文脉延续提供文化中心。

作品应用场景

发展文旅:运用新型技术通过互动装置营造非遗文化主题,丰富空间观光体验,满足现代审美需求,打造特色村落地标,吸引商家入驻和游客观光,带动消费,促进洛场村及周边经济发展,助力乡村振兴。非遗研学:将非遗华侨碉楼文化置入空间中,打造非遗文化宣传样版,为其他同类型的村庄发展农文旅规划设计提供参考,以榜样的力量引领乡村整体风貌提升。乡村观景:借助华侨一生历程五个发展阶段,分为五大主题故事线索构建景观展览非遗文化。充分利用侨乡文化和碉楼非遗特色,通过叙事性景观及艺术装置呈现碉楼非遗历史文化充分利用侨乡文化和碉楼非遗特色,结合现状业态发展需求,通过叙事性景观及艺术装置呈现碉楼非遗历史文化

包含的中国乡村文化元素及作品设计过程中的农民参与度

1.华侨文化:通过提取华侨发展历程五个阶段,进行分析凝练,最终以“离家船”“隔家海”“还乡楼”等要文化元素节点进行呈现。(1)离家船:首先是“船”即华侨离家出海之船,设计上用象征的手法,在船身的设计用白色花岗岩作为船身的材质,象征华侨对未知的海外世界的希望。(2)隔家海:然后是“海”也就是海岸的造型,设计上常用象征的方法,用曲线造型一级一级向上逐渐抬升收缩的模仿海岸的形状。(3)还乡楼:民国经典碉楼建筑鹰扬堂位于场地中心,设计上采用修旧如旧的方法,保留建筑原貌,采用洛场村六栋代表性碉楼,以抽象简化成雕塑柱贯穿在整体场地中。2.非遗文化:以“侨蕴花乡,楼育洛心”为主题,充分利用侨乡文化和碉楼非遗特色,对场地进行改造升级。3.红色文化:项目坐落着花县人民政府旧址,洛场村以遗留的红色文化与传统文化为依托,走出美丽乡村建设的新路子,为这片红色土地注入了新的活力。4.岭南特色:侨归园作为设计中逐渐舒缓的过渡空间,在设计上选用岭南园林的设计模式,强化岭南特色景观空间。

设计中的难点

空间功能不合理:鹰扬堂碉楼旁有大型垃圾场,垃圾场内垃圾成山,缺乏清洁,鹰扬堂后倒塌房屋被铁皮围起,管理不足,存在安全隐患,整体功能并未得到合理安排。解决方法:在保留原本的建筑外形,格局的同时,设计以轻度介入,进行危楼修复以保证古朴风貌,让碉楼建筑能满足现代人旅游观光需求,又能最大程度的保留当地文化特质,并且在环境卫生保护方面进行维护修缮。经济活力低,人气不足:花山小镇业态结构单一,游客缺乏娱乐及其他丰富业态,商家经营限极性较大,碉楼非遗文化有待开发利用,缺乏对文化建筑空间的观光体验,场地内曲巷幽深,标识导向系统欠缺,导览系统不明。