作品简介

中国人民大学小裤脚教授丛志强团队以激发村民内生动力为核心,运用设计思维与方法探索低成本、见效快、易复制、可持续的共创设计方法。

基于该规划的城杨村成为“千万工程”代表村庄、入选浙江省旅游业“微改造、精提升”试点村(美育村)、荣获浙江省美丽宜居示范村优秀村庄、入选国家公共文化服务体系示范项目。培育的村民孙红薇家庭被评为2022年度鄞州区文化示范户、宁波市“妈妈的味道”活动“美食巧女奖”等多个奖项。累计为村庄引进高校、企业、社会等直接服务人才86人,培育村民艺术家25个,引进人才120余人,增加农家乐、糕点店、民宿等村民业态和社会业态近40个,研发产品和艺术作品216个,吸引游客近80万人次来村旅游消费。引导企业、团体等在村中创办3个创业赋能基地,以创业示范培育村民创业者,探索出一条“和老百姓一起进步一起赚钱”的新路子。通过艺术振兴乡村,村集体和村民收入得到显著提升,特色美食、小吃、农家乐产业累计营业额突破100万;民宿、特色手工业、小卖部及其它家庭零售产业收入合计达到62万多元。

创作思路

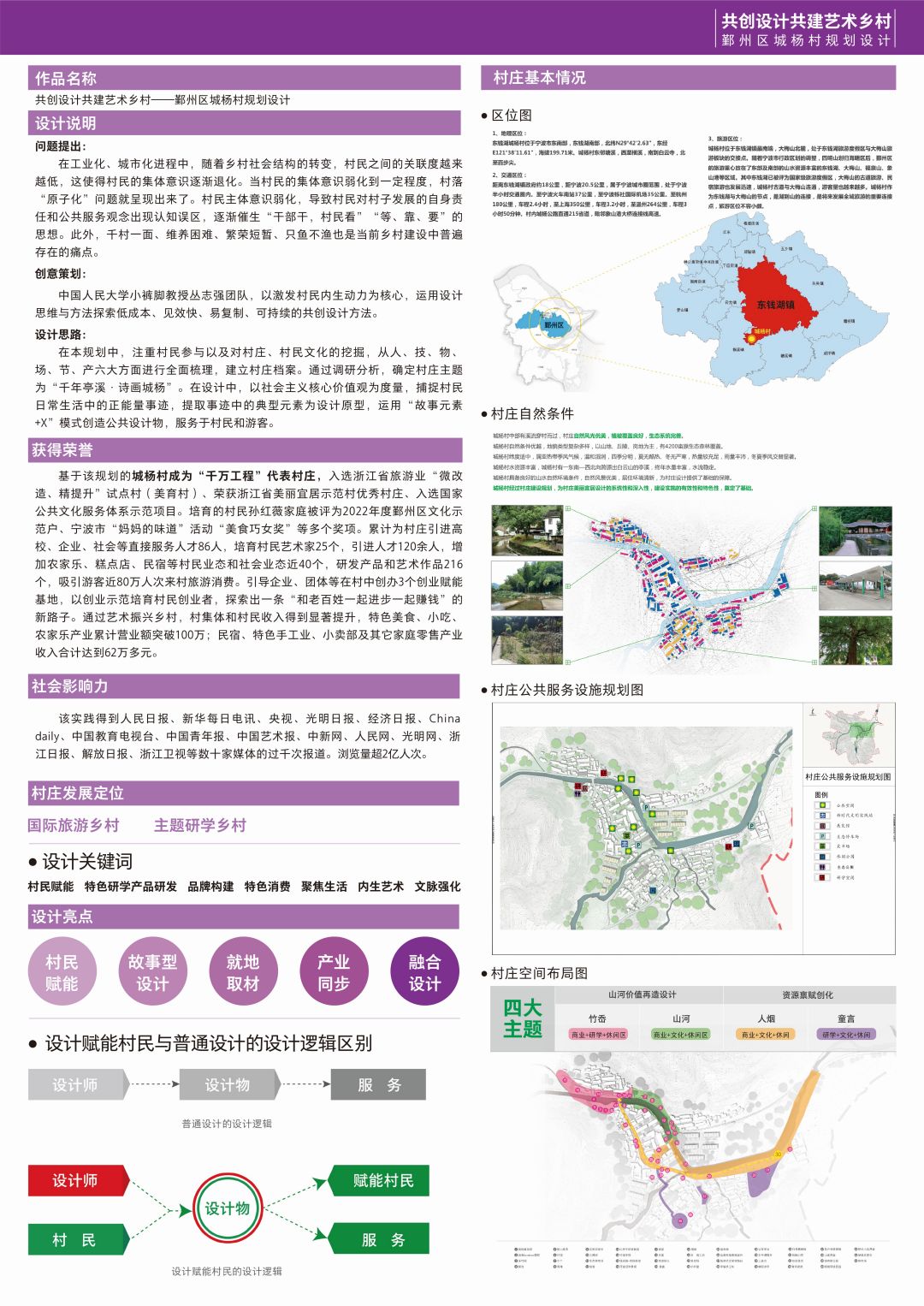

(一)整村规划

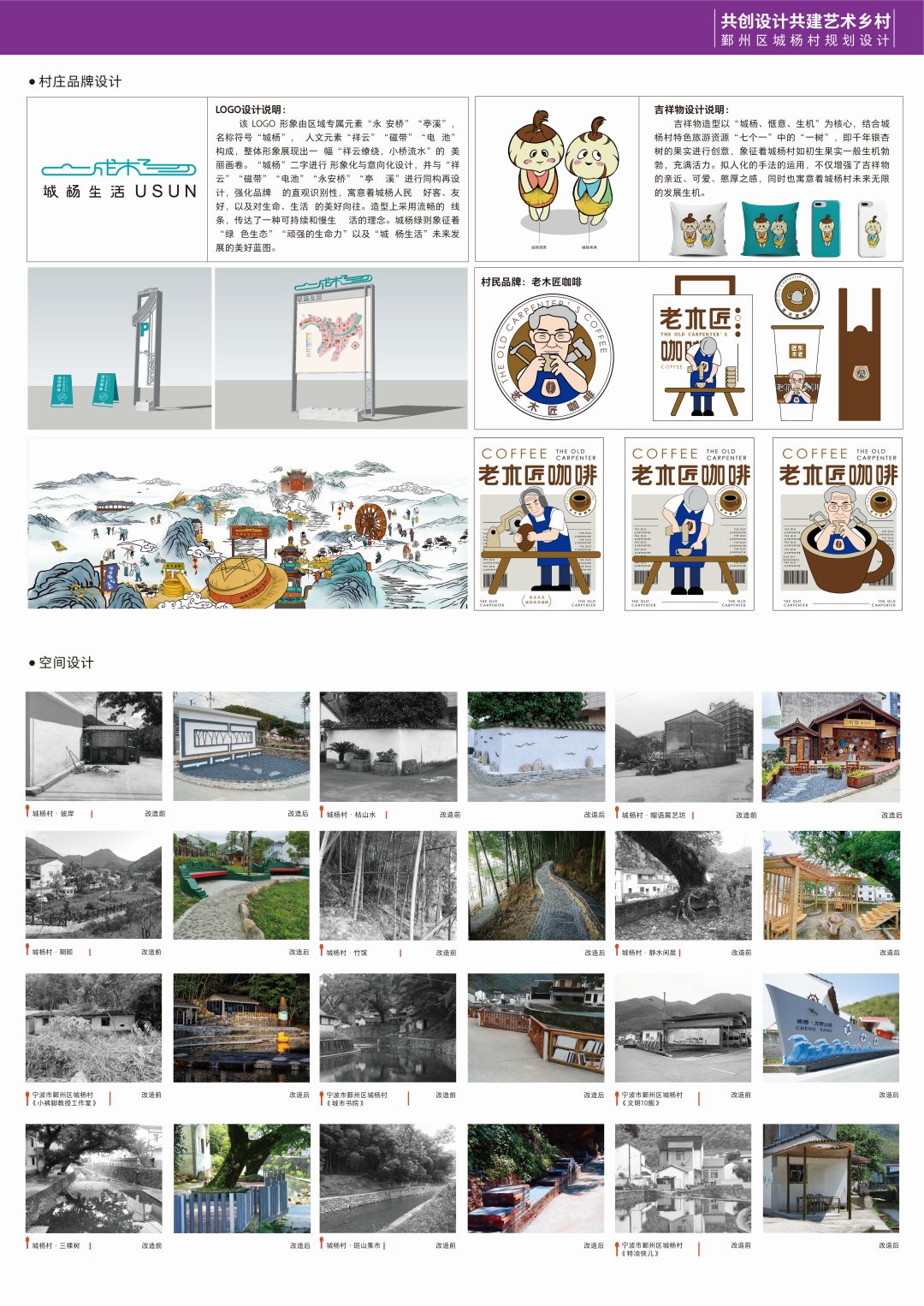

本规划从人、技、物、场、节、产六大方面进行全面梳理,建立村庄档案。通过调研分析,确定村庄主题为“千年亭溪·诗画城杨”。并制定了基于问题解决的设计策略——城杨村融合设计1365系统。即:1大内核,村民可持续内生发展动力培育之核;3区联动——园林溪的价值再造、居住区的多元发展、文化资源的禀赋创化;6层融合——品牌建构层、多元消费层、专属产品层、乡土体验层、禀赋内容层、宜居环境层;5种友好——老人友好、客人友好、儿童友好、村民友好、妇女友好。

(二)村民赋能

村民赋能是乡村内生发展、高质量发展与可持续发展的核心。借助设计思维与设计方法,让村民参与到艺术振兴乡村过程中,与村民共商、共议、共创、共做,极大地提升村民的文化自信,拓展村民的自主能力。在该规划中,所有作品均由村民参与共同完成。城杨村“农夫的帽子”,是设计团队引导三位村民利用本村濒临淘汰的竹篾技能创建。村民突破该技艺只能制作生产生活用品的固有认知,利用1500斤毛竹创造了直径6米的新艺术景观作品。这一技能创化设计吸引游客6万余人。村民后续为村内益马当鲜智慧农场、城杨竹筒饭、水车酒吧等经营空间,分别创作了3米的蒸笼、5米的竹筒饭、7米的酒瓶等大型标志物,自我能力大大提升,由一位普通村民转变成为研学老师,收入得到显著提升。

(三)故事型设计

以社会主义核心价值观为度量,捕捉村民日常生活中的正能量事迹,提取事迹中的典型元素为设计原型,运用“故事元素+X”模式创造公共设计物。城杨村“西瓜阿婆”公共休闲区设计,源于三位89岁以上阿婆自发为乡建村民和驻村设计师每天送西瓜的事迹。该作品紧抓故事中和美、互助友善、彼此关爱的核心价值观,提取西瓜元素为设计原型,引导村民通过型体夸大、角度变置、元素解构等手法,创制多形态多功能的西瓜座椅、西瓜花坛和瓜田步道等;并将“阿婆送西瓜故事”再设计为系列海报,张贴于村内人流密集区。这一设计引发了村民对乡村振兴的观念更新和行动参与。

(四)村庄发动机

利用村内15亩闲置土地打造共享农场发动机,探索“村企融合”模式,每亩收入超4万元。累计吸引游客来村40余万人次,为村民销售各类农副产品100万余元,带动100多名村民就业,预计全年为村集体增收超30万元。

(五)串联游览线路

结合村落自身资源特色和现有节点,在村内组织水、陆两条游览线路。串联村内节点,延长游客驻留时间。

作品应用场景

该规划应用于宁波市鄞州区城杨村,通过整村规划,优化村庄布局、强化村民内生、助力共同富裕,探索一条绿色生态、低成本、可持续的内生发展路径。自本规划实施以来,成效显著,得到社会各界的广泛关注和认可。艺术振兴乡村实践100多次入选学习强国,得到人民日报、新华每日电讯、央视、光明日报、经济日报、China daily、中国教育电视台、中国青年报、中国艺术报、中新网、人民网、光明网、浙江日报、解放日报、浙江卫视等数十家媒体的过千次报道。浏览量超2亿人次。

包含的中国乡村文化元素及作品设计过程中的农民参与度

本规划在设计和实施过程中,设计团队从村庄文化、家庭文化、正向事迹、村域符号四个方面开展村民增信培育。运用共创设计的方法,由设计到施工,鼓励村民全程参与。全部设计作品均围绕村庄文化、村民家庭文化、本地技能、本地材料进行展开,增强设计与村民的强关联性,带动村民参与其中,催生邻里和睦的生活氛围,同时为参与施工的艺工队村民带来极大的获得感和成就感,培育村民乡土文化自信力。

设计中的难点及解决办法

难点一、设计初期,村民对团队不信任,认为设计没有用。

解决方法:通过创造有用物来建立信任。对村民而言,造物易于理解设计且满足其占有的错觉。乡村设计工作开展与目标实现,需形成与村民间良好的认知互动。村民对设计较为陌生,有人一辈子没听说过设计。设计对于村民而言是“天上飘的术语”,无法与自己的生产生活建立可理解、可信任的联系,对这一行为的介入抱有怀疑和戒备心理。设计要想柔和地介入乡村,需要将抽象概念转化为村民可认知、体验、互动的实实在在的事物,这是村民理解设计最有效的方式。另一方面,乡村的生活观念更为简单,村民看重有用物的占有。相较于内在能力提升,实在物质创造更易得到村民的认可与满足,造物能够相对地减弱设计介入乡村的阻力。

难点二、设计初期,村民不敢参与,觉得艺术与自己无关,不会做艺术品。

解决方法:技能创化式设计。挖掘到村民已有技能后,通过共创作品,来改变村民观念,激发村民自我能力的觉醒。以村民所会生活技能为赋能的技术起点和技术支撑,鼓励村民开展实践,通过创造具有实用价值或商业价值的物品,来激发村民对个人能力认知的觉醒。在实施过程中,始终遵循三个原则:一是由易到难的逐层进阶;二是聚焦技能与当代生活的关联;三是突破传统造物类型的边界。

难点三、设计初期,村民对乡土材料不自信。

解决办法:乡土材料具有成本低、数量多、特色强、上手易等优点,且与村民存在较强的情感联结。同时,“有用”和“赚钱”是重塑村民乡土材料价值认知的重要影响因素。因此,通过材料引导式设计,增强村民乡土材料自信。强调设计与乡土材料的充分融合,以村庄易得自然材料和生产生活资料为核心进行设计,借助最小化投入解决村庄实际问题的效应,清除参与者乡土材料心理自卑。

作品已于2021年12月投入使用