第二届印迹乡村创意设计大赛获奖作品

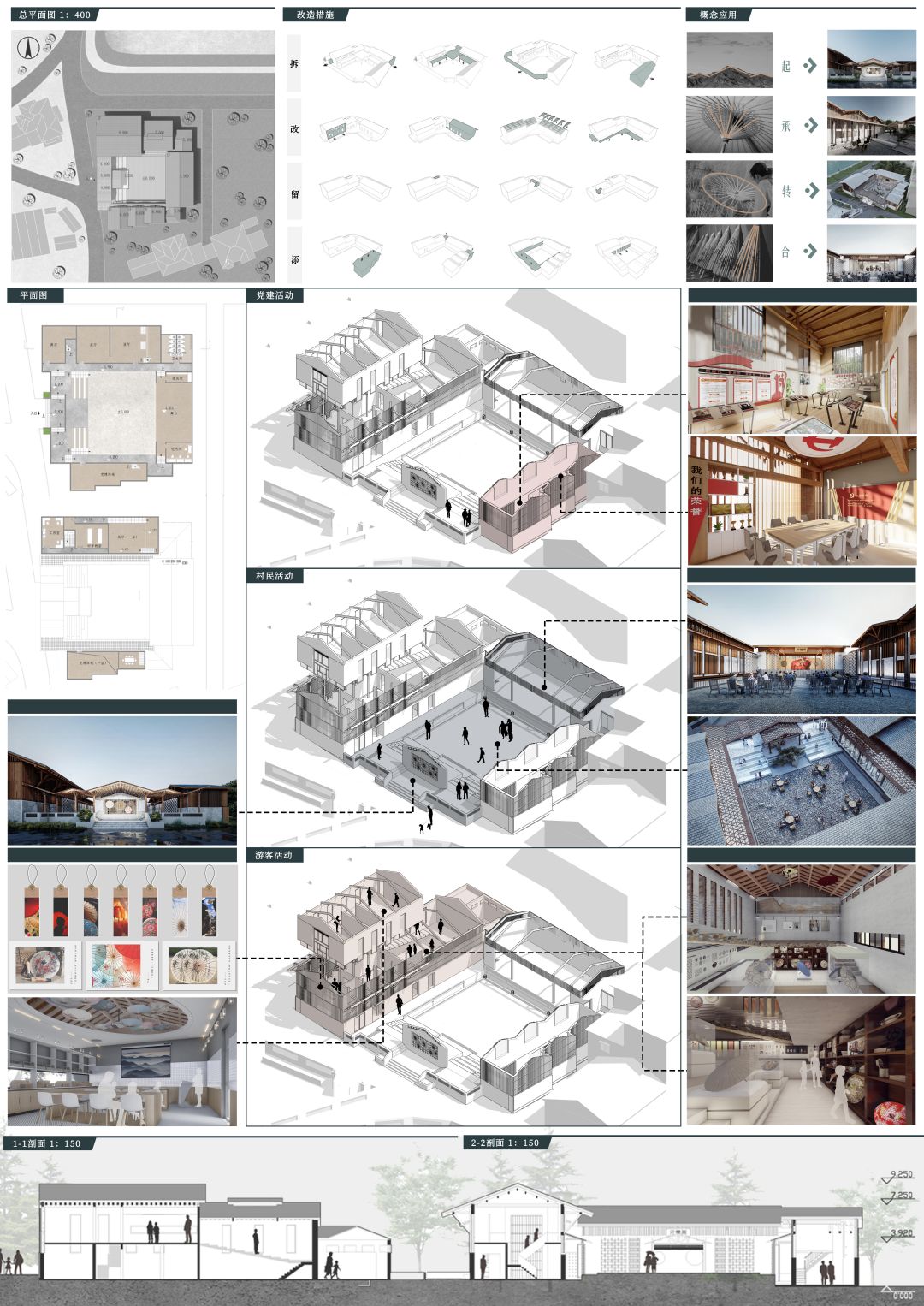

作品名称:同一“檐”下——塘埠村文化馆设计

创作人员:孔露亿、戴劲儿、余婕欣、罗程杨、陈泽仁、乔紫洋、章爽

指导老师:李林

主创人员所在院校:浙江科技学院

赛道:乡村公共设施设计(高校组)

获奖等次:二等奖

作品简介

本次改造项目位于浙江省杭州市余杭区塘埠村,在乡村振兴政策的号召下,村庄的产业正逐渐由单一的农业转型向农,文,旅三产业发展。本次改造的基地是村内的一座旧涂料厂,为保护生态环境,该涂料厂于1980年代被叫停,并一直处于废弃状态,在经济增长速度放缓的社会背景下,村书记望其作为一代人的生活记忆和情感载体能再次得到利用。

根据建筑的地理位置、文化背景和村民需求,其新功能定义集纸伞文化交流和展示、纸伞制作体验(研学教室)、党建工作室和村民活动空间为一体的公共建筑。我们通过采用拆、留、改、添的策略对场地进行了初步的整理规划。在建筑材料的选择上,我们对村内废弃砖瓦加以利用,修复了原先破损部位,从周边环境提取竹材作为建筑外表皮的装饰。我们希望通过村内现存资源的整合营造一个全新的“精神场所”。游客在此驻足,感受传统纸伞文化的魅力;村民在此交谈,拉近彼此间的距离;孩童在此嬉戏,为塘埠村注入新的活力……让来到这里的每一个人,都能找到适合的姿态,都能感受到这弥漫在每一寸空气里的和谐与舒适。

创作思路

基地位于村内三条主干道相交处,北侧存有一片较大水塘,地理位置优越,景观资源丰富。作为一个占地面积约600平方米的小建筑群,旧涂料厂的独特性来自于其空间布局。基地有三幢高低不同的坡屋顶建筑呈U形分别坐落在场地的东、南、北三面,中间围合出一块不小的空地。建筑与建筑之间有临时性塑料顶棚相接。

我们通过采用拆、留、改、添的策略对场地进行了初步的整理规划。拆除场地加建房屋及钢架使其恢复原始形态。拆除场地南侧结构破坏严重的倾斜建筑。对于保留的北侧及东侧建筑我们进行扩建整理。为顺应建筑方形半围合的布局模式,在南侧场地内置入三个呈阶梯状的体块。紧接着再依照原有坡屋顶的斜度,在其下置入一条延续的方形连廊,使得分布在场地三面的建筑相连,将建筑空间处理成为一个整体,增强空间的流动感,也实现了不同功能单元之间的对话。通过在建筑之间加建坡屋顶,在外部形态上了获得清晰的连接关系。廊道靠外一侧置入通透的分隔,围合出一块相对独立的公共活动空间的同时为廊下游客带来丰富的光影体验。另外,通过调研,我们也发现了场地和村庄内有保留价值的多处特色空间和构件,比如北侧建筑一层的楼梯间、北侧仓库局部抬高的屋顶、仓库内部的平台和村内旧建筑中保留的抬梁式结构。我们采用传统的抬梁式结构对建筑进行加固,并通过室内下沉和遗留平台相结合,营造丰富空间体验的同时保留了场地印记。功能调整方面,我们将场地南侧建筑用作党建工作室,北进首层用作纸伞展示,楼上为纸伞制作体验室,东侧房屋作为舞台和室内沙龙两用的灵活空间。场地西侧作为主入口,考虑到建筑群体的屋顶形式和入口处立面效果,同时与背景山体相呼应,将其上方廊道屋顶做对称折线处理,廊道的高度变化也带来了丰富的空间体验。在原场地高差的基础上对内广场进行进行适当下沉处理,在入口处形成的台阶式座椅可供村民进行观演交谈。

作品应用场景

塘埠村有着悠久的纸伞制作历史,我们希望发挥旧涂料厂的地理位置优势,在改造建筑中赋予纸伞展览和研学制作体验等功能,将场地北侧的两座双层建筑用作展览馆,为了呈现纸伞创作、学艺、制作、展示和销售的整体过程,满足游客文化体验需求,我们将一层用作传统的展陈,二层设有工作室和研学教室。在传统保护意识日益觉醒的时代,愿有更多的人前来感受传统纸伞文化的魅力所在。

基于建筑原先的围院式布局模式,我们希望将中间的广场作为公共活动空间。为了在面积有限的土地上开拓出更多可能的使用空间,我们利用场地原有的高差,将与入口相对的东侧建筑用作舞台,为村民提供了节庆活动的场地,舞台采用可移动式推门,在没有特殊使用需求的情况下呈关闭状态,此时,室内空间可用作聚会、沙龙。

近年来,在中央组织和地方组织的引领下,塘埠村曾多次向村民开展党史教育等活动。为了继续提升党组织的制造力、凝聚力和战斗力,我们在场地内部置入了党建活动空间。

我们希望通过村内现存资源的整合营造一个全新的“精神场所”。游客在此驻足,感受传统纸伞文化的魅力;村民在此交谈,拉近彼此间的距离;孩童在此嬉戏,为塘埠村注入新的活力……

包含的中国乡村文化元素及作品设计过程中的农民参与度(500字以内)*

礼失求诸野。塘埠村所在瓶窑镇就有着悠久的纸伞制作历史,其丰富的纸伞文化于2007年被浙江省文化厅列入浙江非物质文化遗产名录。为了文化的传承与宣扬,我们不仅将纸伞作为装饰用在了建筑的各处,也对纸伞进行了解构,通过起、承、转、合,将纸伞的特征显现在建筑各处。所谓起承转合,起是当地山脉,代表了建筑天际线的灵动绵延;承是伞骨,支撑伞面也支撑起建筑屋面;转是伞面,转动形成空间,是围合的屋檐;最后,合是伞面合上的瞬间,也意味着舞台落下帷幕。

在调研过程中,我们来到了刘伟学为他爷爷建造的纸伞展示馆,建造之初,展示馆引起了社会的广泛关注,但由于展示馆空间狭小、交通不便,便渐渐冷清了下来。伞与村的命运相依相生,兴衰绵延都需要有人传承守护,我们在塘埠村纸伞之家和几位资深纸伞制作婆婆的交谈中了解到,他们现在会通过网络将各式精致的纸伞和定制竹笛和竹箫售卖出去。另外,我们在和书记的交流中了解到,塘埠村面临的最大问题就是人口流失。虽然村中富裕宜居,但是年轻人几乎都外出就业,村庄里只有安享晚年的老人,加上村内条带状的布局,整个聚落当中也没有形成公共空间和公共建筑。

设计中的难点及解决办法

难点一:因为建设场地位于斜坡,场地内部存在少量高台,所以如何处理场地的高差以及如何处理高台对于场地建筑的尺度成为了我们设计中的第一大难点。由于建筑基地有三幢高低不同的坡屋顶建筑呈U形分别坐落在场地的东、南、北三面,东侧、南侧建筑下方都留存有900mm高的高台,如何将高台融入建筑功能的一部分也是一大难题,经过调研,我们发现,村内居民的活动场地极其匮乏,大多都是一些临时搭建的场地供人们闲聊,村内缺乏供村民活动休闲的一个固定场所,所以我们将东侧建筑下方的高台向西侧延伸,将其作为一个传承纸伞文化、戏曲文化的一个大舞台,在旺季可以作为展览演出的活动场地;在淡季也能给村民提供固定的活动场所,同时也能充分的利用高台本身的优势。

难点二:由于建筑场地处于村中心的位置,塘埠村村内现有房屋已经进行了很大程度的改造,这就很大程度的限制了我们的建筑样式,既不能埋没于现有的古村落之中,又不能太过突出,掩盖村庄本身额魅力。起初我们想保留原有村落中古色古香的中式建筑风格,但是同时又考虑到如果想通过纸伞将其打造成为塘埠村的一张文旅名片,就要加入一些新的元素进来,经过多次的建模推敲,最终决定利用当地特有的一些建筑材质以及不同的庭院空间创造出一个新旧结合,既能传承传统文化,又能扩大年轻人加入趋势的油纸伞博物馆。

难点三:一是由于地块狭小,所以在功能流线上,我们力求做到让游客不走回头路,在面积狭小的场地内避免拥挤,将研学空间与展览空间结合起来,让游客更加充分了解纸伞工艺并能够亲身参与其中,同时也要处理好南北两侧的功能分配,将场地现有的优势发挥到最大化;二是场地内各类人员聚集,无法区分内部人员和外部人员,我们通过空间设计和流线划分,让每个房间的建筑功能与建筑空间更好的融合起来,将公共参观空间和党建活动空间严格分割起来,对内空间和对外空间划分清晰,避免人员交叉,扰乱公共秩序。

作品是否已投入使用

否